Jon Lee Anderson, The New Yorker Magazine, 17 julio 2023

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Jon Lee Anderson empezó a colaborar con The New Yorker en 1998. Desde entonces, ha cubierto para la revista conflictos en numerosos lugares, como Siria, Líbano, Libia, Iraq, Afganistán, Angola, Somalia, Sudán, Malí y Liberia. También ha informado con frecuencia desde América Latina, escribiendo sobre las bandas de Río de Janeiro, el terremoto de 2010 en Haití, una tribu aislada en la Amazonia peruana y un barrio marginal de Caracas, entre otros temas, y ha escrito perfiles de Augusto Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez y Gabriel García Márquez. Es autor de varios libros, entre ellos «Che Guevara: A Revolutionary Life”, “Guerrillas: Journeys in the Insurgent World”, “The Fall of Baghdad” y “The Lion’s Grave: Dispatches from Afghanistan”. Es coautor, con Scott Anderson, de dos libros, «War Zones: Voices from the World’s Killing Grounds» e «Inside the League«. Ha sido galardonado por el Club de Prensa de Ultramar, y en 2013 recibió el Premio Maria Moors Cabot por sus destacados reportajes sobre América Latina y el Caribe. Comenzó su carrera periodística en 1979, en Perú, seguida de varios años en Centroamérica, y desde entonces ha mantenido una estrecha relación con la región, informando desde allí con frecuencia e impartiendo talleres de periodismo a reporteros latinoamericanos.

El pasado septiembre, Ralph Senecal, propietario de una empresa privada de ambulancias en Puerto Príncipe, llevó a un amigo que necesitaba diálisis renal a la República Dominicana, donde los hospitales son mejores que en el lado haitiano de la frontera. De camino a casa, al pasar por la ciudad de Croix-des-Bouquets, a pocos kilómetros al este de la capital, un grupo de hombres armados bloqueó la carretera y le obligó a detenerse. Los hombres pertenecían a una banda llamada 400 Mawozo -en criollo haitiano, los 400 simplones-.

Senecal fue llevado a un edificio de ladrillo en el campo, donde permaneció cautivo, compartiendo dos habitaciones con otros treinta rehenes. La estructura tenía un tejado metálico que parecía concentrar el sol. «Hacía un calor de esos que te hacen sudar a las ocho de la mañana», me dijo Senecal. Le mantenían atado de pies y manos. Sólo le soltaban para hacer sus necesidades en una fosa exterior y, cada tres o cuatro días, para bañarse en un cubo de agua.

Senecal, de sesenta y dos años, es un hombre en forma y vivaracho que divide su tiempo entre Haití y Estados Unidos y que anteriormente sirvió como sargento en el ejército estadounidense. Una vez que sus secuestradores se enteraron de su experiencia militar, lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia, preocupados por la posibilidad de que intentara dominarlos o escapar. Senecal sospechaba que los miembros de la banda estaban relacionados con políticos haitianos. Tenían M16, que estaba seguro de que no podrían haberse permitido de otro modo, y llevaban granadas de mano. El líder era conocido como Lanmò San Jou, “Muerte sin Aviso”. Formaban parte del mismo grupo que saltó a los titulares en 2021, cuando secuestró a dieciséis misioneros estadounidenses y los retuvo durante dos meses.

La banda parecía haber elegido a sus cautivos sin preocuparse demasiado por si podían permitirse pagar el rescate. Aproximadamente la mitad de las personas con las que estuvo retenido Senecal eran mujeres y niños, y pocos parecían ricos. «Incluso había un tipo que trabajaba cargando camiones», recuerda. Los cautivos hicieron todo lo posible por tranquilizarse mutuamente. «Hablábamos y llorábamos juntos», dice Senecal. «Pero no podíamos rezar». Los guardias se negaban a permitirlo, porque eran seguidores del vudú.

Senecal fue liberado al cabo de diecisiete días; su familia había pagado a los secuestradores más de doscientos mil dólares, acabando con sus ahorros y dejándole endeudado. Aun así, se consideró afortunado. Uno de los hombres que lo custodiaba era una víctima de un secuestro anterior que había estado retenido tanto tiempo que decidió que su mejor esperanza era unirse a la banda.

La delincuencia violenta asola Haití desde hace mucho tiempo, pero en los dos últimos años ha alcanzado un nivel sin precedentes. En 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado y el país se sumió en el caos. Desde entonces, un gobierno no electo ha luchado por mantener el orden con una fuerza policial inadecuada y corrupta, mientras las bandas que antes operaban exclusivamente en los barrios marginales se han expandido por la capital y las zonas rurales. Se calcula que en Haití operan unas doscientas bandas, que dominan hasta el noventa por ciento de la capital.

En una nación de doce millones de habitantes, se han producido al menos una docena de masacres a manos de bandas que luchan por el territorio, matando a más de mil haitianos sólo el año pasado. Las mujeres son violadas sistemáticamente y los hombres asesinados; muchas de las víctimas son quemadas vivas en sus casas. Desde principios de año, según un informe de la ONU, otras mil personas han sido secuestradas, y al menos dos mil asesinadas, entre ellas treinta y cuatro policías. El otoño pasado, un gánster conocido como Barbecue se hizo con el control del principal puerto de combustible de la ciudad durante casi dos meses, provocando una devastadora escasez de gas, alimentos y agua, con la mitad de la población de Haití aquejada de hambre aguda.

El atribulado primer ministro, Ariel Henry, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que enviara una «fuerza armada especializada» que acabara con el control ejercido por las bandas. El secretario general de la ONU, António Guterres, prometió «estar al lado de Haití» y recomendó al Consejo de Seguridad que estudiara la posibilidad de un despliegue. Pero ninguna fuerza internacional ha estado dispuesta a asumir el riesgo y los gastos de una intervención. Estados Unidos y Canadá, que a menudo han liderado los esfuerzos anteriores para proporcionar ayuda y asistencia en materia de seguridad, han hecho gestos en gran medida simbólicos, incluidas sanciones contra políticos y presuntos líderes de bandas y programas para formar a la policía. «Los estadounidenses y los canadienses dicen que son nuestros amigos, pero si lo fueran vendrían a ayudarnos», afirmó Senecal. «Si tuviera dinero, me presentaría a la presidencia. Este país necesita a alguien fuerte».

Exasperados por la inacción internacional, los haitianos han empezado a tomarse la justicia por su mano, liderados por un movimiento de vigilancia llamado Bwa Kale, de una frase que se traduce aproximadamente como “patada en el culo”. En su primera semana de funcionamiento, Bwa Kale habría matado al menos a ciento sesenta miembros de bandas. Al mismo tiempo, las bandas enviaban equipos para vengar a sus compañeros muertos. Pocos parecen creer que el gobierno haitiano, debilitado por décadas de corrupción, pueda controlar el país. Cuando hace poco pregunté al primer ministro Henry cómo pensaba resolver la situación, sonrió y levantó las manos. «Los haitianos son muy ingeniosos», dijo. «Quizá inventen algo».

Una mañana en Puerto Príncipe, me encontré con el cadáver de un joven en medio de una calle residencial, donde las casas se asentaban tras muros ajardinados cargados de buganvillas rosas. Estaba tumbado de lado, con vaqueros y camisa roja, pero sin zapatos. Una herida en la cabeza impregnaba de sangre la acera. En Haití, no es raro ver cadáveres de personas asesinadas por miembros de bandas y abandonados en público como advertencia a sus rivales. Algunos están carbonizados tras haber sido quemados. Otros muestran signos de haber sido golpeados, tiroteados o cortados con machetes.

Otra mañana, bajo un cielo azul brillante, vi los cadáveres de dos jóvenes tendidos en una concurrida intersección comercial. Los habían matado a hachazos, pero sus heridas habían dejado de sangrar, por lo que parecía que los habían asesinado en otro lugar y luego los habían arrojado a la calle. Los transeúntes miraban sin expresión; el tráfico no disminuía la velocidad. Llegó una camioneta con policías armados, que se colocaron en posición de vigilancia, pero no retiraron los cadáveres. Todo el mundo parecía entender que no era seguro mostrar demasiado interés por los muertos.

Durante mis visitas de esta primavera, recorrí Puerto Príncipe con un destacamento de seguridad formado por guardias haitianos y antiguos legionarios extranjeros franceses. La mayoría de las personas con las que hablé sólo aceptaban reunirse dentro de casas amuralladas. Unos pocos estaban dispuestos a venir a mi vigilado hotel, pero sólo a la luz del día. Había un toque de queda nocturno no oficial y la mayor parte de la ciudad cerraba a última hora de la tarde. Al anochecer, se oían disparos periódicos, tan inexplicables como los cadáveres en las calles.

Los lugares libres de violencia parecían haber sido pacificados por la fuerza. La gente en la capital hablaba de un fiscal del gobierno, Jean Ernest Muscadin, que había «resuelto» el problema de las bandas en Nippes, una provincia rural al oeste de Puerto Príncipe, utilizando lo que llamaban medio con admiración «métodos duros». La reputación de Muscadin había crecido rápidamente tras la difusión de un vídeo en el que mataba a tiros a un sospechoso de pertenecer a una banda. Cuando una defensora de los derechos humanos haitiana le criticó por el asesinato, Muscadin amenazó con detenerla, y miles de personas salieron a la calle para apoyarle. En las redes sociales, algunos de sus seguidores empezaron a aclamarlo como el próximo presidente y a pregonar sus métodos como modelo para asegurar la capital.

El cuartel general del comisario Muscadin está en Miragoâne, la ciudad costera bañada por el sol que es la capital de Nippes. Era imposible viajar por tierra desde Puerto Príncipe porque las bandas controlaban las carreteras de entrada y salida de la ciudad, pero, después de concertar una cita, conseguí que me llevaran en un helicóptero de la ONU.

Muscadin, un hombre delgado de unos cuarenta años con la cabeza rapada, llegó en un todoterreno, con un par de guardias de aspecto feroz y su propio fusil de asalto. A pesar de que me lo presentaron como el salvador de Nippes, Muscadin frunció el ceño y evitó el contacto visual. Cuando le pregunté cómo había librado a la provincia de sus bandidos, como se llama en Haití a los miembros de las bandas, respondió con evasivas: «Los perseguimos. Faltaban algunos. Desaparecieron, pero también atrapamos a otros». Dijo que había entre ciento cincuenta y doscientos bandidos en la región. ¿Y ahora? «Cero».

Atribuía parte de su eficacia al temperamento. Si los comisarios de otros lugares habían fracasado, dijo, era porque «no son tan valientes, o no están lo suficientemente locos». También dijo que había estudiado las técnicas antiterroristas, especialmente la búsqueda del fugitivo líder iraquí Sadam Husein por parte de los estadounidenses, en la que las Fuerzas Especiales montaron una implacable campaña de ataques e interrogatorios en torno a su ciudad natal. Cuando señalé que Estados Unidos había perdido la guerra en Iraq, Muscadin replicó: «Sí, pero lo atraparon».

Muscadin insistió en que las bandas habían sido expulsadas definitivamente de Nippes. «Con mi fuerza, rigor y disciplina, es imposible que vuelvan», me dijo. Cuando le pregunté dónde se habían metido los bandidos desaparecidos, soltó una carcajada sin gracia. «Simplemente están ausentes», dijo.

Durante medio siglo, los haitianos han soportado una situación de amenazante ambigüedad social, en la que el poder del Estado está inextricablemente entrelazado con la violencia. Comenzó durante la presidencia de François (Papa Doc) Duvalier, un antiguo médico que ganó las elecciones del país en 1957. Duvalier asumió el cargo prometiendo romper un legado de subyugación. Haití había estado dominado por los franceses coloniales hasta que un levantamiento revolucionario los expulsó en 1804, y después se vio obligado a pagar indemnizaciones exorbitantes a sus antiguos señores; a principios del siglo XX, fue ocupado por el ejército estadounidense. Entonces como ahora, los haitianos, descendientes en su mayoría de africanos esclavizados traídos por los colonos, eran el pueblo más pobre del hemisferio occidental. Apelando al orgullo negro, Papa Doc defendió un credo conocido como noirisme, que abogaba por arrebatar el poder a los haitianos mestizos que formaban la élite del país. Manejó con astucia al gobierno estadounidense, ofreciéndole ayuda para contener a Cuba, y consiguió una importante ayuda financiera, gran parte de la cual malversaron él y sus compinches.

En el cargo, Duvalier se autoproclamó presidente vitalicio. Después de que un golpe de Estado furtivo intentara destituirlo, formó una fuerza paramilitar conocida como los Tonton Macoutes, nombre tomado de una figura del hombre del saco de los mitos haitianos. Los Tonton Macoutes, fuertemente armados y respaldados por sacerdotes vudú, secuestraron a rivales políticos y aterrorizaron a la población con asesinatos y violaciones. Las instituciones democráticas del país nunca se recuperaron.

Cuando Duvalier murió, en 1971, la presidencia pasó a manos de su hijo de diecinueve años, Jean-Claude. Baby Doc, como se le conocía, dirigió una administración desventurada y corrupta, ayudada además por los Tonton Macoutes. Con el tiempo, los Duvalier asesinaron a unos sesenta mil haitianos y obligaron a exiliarse a muchos otros. El descontento público obligó finalmente a Baby Doc a abandonar el poder en 1986, pero la caída de la dinastía no trajo la paz. En su lugar, turbas vengativas atacaron a los leales al régimen e incendiaron sus hogares. Cientos de tiendas y negocios fueron saqueados, y franjas enteras del centro de Puerto Príncipe quedaron asoladas.

Los Tonton Macoutes perduraron, y algunos de sus veteranos formaron el núcleo de los grupos sucesores. Cuando el país estuvo gobernado por una serie de dictaduras militares, a partir de finales de los ochenta, se les conocía como agregados, porque estaban adscritos al ejército y a la policía, que les daban sus armas y órdenes. Tras la llegada a la presidencia del carismático sacerdote izquierdista Jean-Bertrand Aristide, éste disolvió el abusivo Ejército y reclutó a sus propios ejecutores en la inmensa barriada de Cité Soleil; éstos pasaron a ser conocidos como los Quimères, los Gul. Mientras Aristide les alentaba con discursos en clave, desplegaron sus propias formas de terror, incluida una conocida como collarín: ejecuciones en las que las víctimas eran uncidas con neumáticos rociados con gasolina y prendidas fuego. Esta práctica se ha generalizado en Haití, donde cada vez más bandas han adoptado los métodos de los Quimères. A las personas asesinadas de otras formas se les prende fuego en las calles en una espantosa muestra de dominio.

Los miembros de las bandas más exitosas de Haití llevan una vida de menor celebridad. Las bandas no sólo superan en número a la policía, sino que están mejor armadas y se benefician de sus conexiones con las élites poderosas, que las utilizan para asegurarse influencia. En vídeos de YouTube celebran descaradamente sus actividades, a menudo sin molestarse en ocultar sus rostros. Según organizaciones de derechos humanos, el líder de la banda, conocido como Izo, controla un puerto de la capital, desde el que trafica drogas y armas. Ti Makak creó una banda de secuestradores que, en dos años, le elevó de la oscuridad a la notoriedad, antes de morir en combate. Vitel’Homme, antiguo activista político, amplió el ámbito de su banda a los suburbios de clase media, donde saqueó armas y chalecos antibalas de la policía e incendió sus comisarías.

Las bandas tienden a florecer cuando el Estado es débil, y el Estado se debilitó profundamente en 2010, cuando un terremoto devastó Haití. Gran parte de Puerto Príncipe quedó destruida y murieron más de doscientas mil personas. Incluso el Palacio Presidencial se derrumbó. En el caos que siguió, la policía envió escuadrones de la muerte para perseguir a los presos que se habían fugado de la cárcel de la ciudad. En algunos casos, los civiles atacaron a los saqueadores y a otros que parecían una amenaza. Llegué a Puerto Príncipe poco después del terremoto y me encontré con el cadáver de un joven atado a un poste de madera. Un grupo de desplazados lo había visto vagando por la calle cerca de donde dormían sus familias y, temiendo que fuera un zombi, lo habían atado al poste y apedreado hasta matarlo.

Varios miles de soldados de mantenimiento de la paz de la ONU impusieron una apariencia de orden. La fuerza había sido desplegada en 2004, cuando Aristide fue expulsado de la presidencia, para ayudar a las minúsculas fuerzas de seguridad del país. No eran populares en Haití. En julio de 2005, cientos de soldados de las fuerzas de paz se enzarzaron en un tiroteo de siete horas con miembros de una banda en Cité Soleil, disparando al parecer más de veintidós mil balas y matando a medio centenar de personas, entre ellas mujeres y niños. El comandante de las fuerzas de la ONU, el teniente general Augusto Heleno, no ofreció disculpas. (Heleno sirvió más tarde como asesor de seguridad nacional del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro).

Además de la masacre de Cité Soleil, las fuerzas de paz fueron acusadas de conducta sexual inapropiada y también causaron una epidemia de cólera, al verter aguas residuales sin tratar en un río. Aunque diez mil haitianos murieron, la ONU nunca reconoció formalmente su responsabilidad, y mucho menos indemnizó a las familias de las víctimas. Cuando la ONU retiró finalmente a sus soldados, en 2017, dejó tras de sí la sensación de que Haití había sido traicionado por la comunidad internacional. También dejó un vacío de seguridad, que las bandas se apresuraron a llenar.

Al año siguiente del terremoto, el popular músico de konpa Michel (Sweet Micky) Martelly llegó al poder, prometiendo acelerar la reconstrucción; también apeló al orgullo nacional pidiendo la restauración del Ejército de Haití. Las elecciones fueron disputadas, y Martelly arrastraba rastros de escándalo, como la confesión de haber consumido drogas en el pasado y un cuñado con fama de narcotraficante. Pero era carismático, con opiniones descaradamente proestadounidenses y proempresariales, y contaba con el apoyo de Estados Unidos.

Entrevisté a Martelly en 2015, y me llevó a una barriada portuaria de Puerto Príncipe llamada Wharf Jérémie, donde estaba inaugurando un mercado de alimentos que había mandado construir. La zona estaba controlada por bandas y, por el aspecto de los jóvenes vigilantes que formaban un perímetro alrededor del cordón de seguridad de Martelly, era evidente que se había llegado a algún acuerdo. Martelly nunca admitió explícitamente haber tratado con las bandas, pero un antiguo asesor del gobierno me confirmó entonces que su gente les había pagado. El asesor, que había pasado a trabajar con otro partido político, señaló encogiéndose de hombros que éste también pagaba a las bandas. Si querías tener éxito en la política haitiana, tenías que hacer negocios con ellos; quien controla el barrio también controla los votos.

Ariel Henry, un exneurocirujano que ahora es el líder no electo de Haití, confiesa que no tiene ninguna solución para los problemas de seguridad. «Los haitianos son muy ingeniosos», dice. «Quizá inventen algo». (Foto: Matias Delacroix/AP)

Una noche durante mi visita, Martelly dio un estridente concierto al aire libre, deleitando a la multitud con la pantomima de un falo gigante y preguntando burlonamente si debía quitarse los pantalones. A mitad de concierto, hizo una pausa para presentar a su sucesor, Jovenel Moïse. Los dos hombres eran inverosímiles aliados. Mientras Martelly era un famoso artista, Moïse era un oscuro exportador de plátanos que parecía un poco tímido con su apodo de campaña, Banana Man. Pero Martelly insistió en que era el tipo de empresario local que Haití necesitaba. Después del concierto, me llevó en el helicóptero presidencial a visitar la plantación de Moïse en el extremo norte del país. Los presidentes haitianos tienen prohibido ejercer mandatos consecutivos, pero Moïse, un hombre delgado y serio, reveló que él y Martelly habían acordado un plan de veinte años, en el que se alternarían en el cargo. Haití necesitaba ese tipo de estabilidad, dijo.

Sin embargo, la inestabilidad del país empeoró. Moïse se proclamó vencedor en las siguientes elecciones, pero un opositor denunció fraude, lo que desencadenó violentas protestas, y el Parlamento instauró un presidente interino. Dos años más tarde, tras la toma de posesión de Moïse, la capital se vio sacudida por enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, sobre todo por las subidas del precio del combustible y las acusaciones de corrupción oficial.

Moïse cedió poco terreno: subió los impuestos y, después de que un proceso electoral estancado cerrara de hecho el Congreso, gobernó por decreto, mientras presionaba para que se celebrara un referéndum constitucional que le permitiera prolongar su mandato. Acabó consiguiendo enemistarse con muchos en las élites de Haití, incluido Martelly, a quien enfureció al permitir que uno de sus adversarios se presentara contra él en las siguientes elecciones presidenciales.

Mientras continuaban las protestas, bandas aparentemente afines a Moïse intentaron perturbarlas con ataques, según me contaron observadores de derechos humanos. Otras bandas vinculadas a los rivales de Moïse contraatacaron levantando barricadas, quemando vehículos y saqueando. En medio de la violencia, Moïse forjó evidentemente una alianza con el líder de la banda más importante del país, un expolicía llamado Jimmy Chérizier, más conocido como Barbecue.

Barbecue vive en el distrito central de Delmas, una franja comercial que se extiende unas cien manzanas desde el centro de Puerto Príncipe hasta las colinas circundantes. Nació y creció allí, en medio de un laberinto de casas de ladrillo, hormigón y hojalata.

A sus cuarenta y tantos años, afirma que adquirió su apodo de niño, cuando su madre vendía pollo en la calle, aunque un rumor persistente sostiene que el nombre deriva de su trato a los enemigos. Barbacoa ingresó en la policía de joven y ascendió hasta convertirse en miembro de un cuerpo especial conocido como Unidad Departamental para el Mantenimiento del Orden, pero, al parecer, como muchos otros agentes, decidió que trabajar con las bandas era más rentable. En diciembre de 2018, fue despedido tras verse implicado en una masacre en La Saline, una barriada cercana a su domicilio, en la que murieron al menos setenta y una personas y se quemaron más de cuatrocientas casas.

Durante la presidencia de Moïse, Barbecue se hizo con el control de muchos distritos de Puerto Príncipe y se labró una reputación de señor sin piedad de los barrios marginales. En junio de 2020, publicó un vídeo en YouTube en el que anunciaba una nueva alianza de nueve bandas, bajo su control: las Fuerzas Revolucionarias de la Familia G-9 y Aliados. Desde el asesinato de Moïse, el G-9 se ha convertido en más de una docena de bandas.

Cuando estuve en Haití, Barbecue accedió a reunirse conmigo, y una mañana me llevaron a una esquina de su barrio y me dijeron que esperara. Al cabo de diez minutos apareció: un hombre fornido, de rostro duro, rodeado por un cordón de adolescentes con armas semiautomáticas. Vestía un pantalón de chándal negro con una camiseta de colores y llevaba una pistola suelta en una mano. Barbecue se presentó e inmediatamente se alejó, diciendo que necesitaba ducharse. Entró en una casa al otro lado de la calle, donde una mujer se quedó en la puerta.

Cuando Barbecue regresó, vestía un jersey negro de cuello alto y unos vaqueros negros, y había cambiado la pistola por un iPad. Hizo señas a sus guardaespaldas para que se sentaran a la sombra y me condujo a unas sillas de plástico junto a una casita de fachada rosa desconchada y rejas en las ventanas: su casa.

Durante varios minutos, Barbecue me ignoró, aparentemente absorto en su iPad. Le pregunté qué estaba leyendo. «Leo las noticias», dijo, levantando brevemente la vista. ¿Alguna en particular? «Nada en especial», dijo. «De todo».

Varias organizaciones de derechos humanos han llegado a la conclusión de que, mientras luchaba por el territorio, participó en una serie de atroces ataques, en estrecha coordinación con altos cargos de la policía. «Que lo demuestren», dijo. «La masacre de La Saline. Falso. Nunca estuve en La Saline. La masacre de Bel Air. Falso. Masacre, masacre, masacre. Falso. Todas estas acusaciones se hacen porque no pueden controlarme políticamente». Barbecue argumentó que había sido despedido injustamente del cuerpo de policía: «Esa es la causa de la desgracia que me ha llevado a donde estoy hoy, pero también me hizo darme cuenta de que había sido esclavo de ese sistema y que tenía que luchar contra él. Hoy me siento mucho más útil que cuando era miembro de la policía haitiana. Hay mucha gente que depende de mí». Durante nuestro encuentro, salió a la carretera y entregó ostentosamente una gran bolsa de arroz a una anciana. «Cada dos semanas, ella viene a pedirme comida», me dijo. «Si tengo arroz o guisantes, se los doy. A los niños pequeños les pago la escuela. Y a las chicas jóvenes, de catorce o quince años, tengo que vigilarlas para evitar que abusen sexualmente de ellas. La comunidad ha estado ahí para mí, y yo para ellos».

Barbecue se animó al hablar de sus héroes, una serie de revolucionarios constructores de naciones. Mencionó a Jean-Jacques Dessalines, el icónico primer gobernante de Haití, así como al revolucionario burkinés Thomas Sankara, Fidel Castro y Malcolm X. «También me gusta Martin Luther King, pero a él no le gustaba luchar con armas, y yo lucho con armas», dijo, con una risa corta y explosiva.

Barbecue llevaba su ideología casi literalmente en la manga. Llevaba un gran colgante de oro y un anillo a juego con símbolos masónicos que, según él, le identificaban como «alguien que busca la verdad». En la funda de su teléfono móvil había una imagen Pop Art que lo representaba como el Che Guevara, con boina. «No soy comunista», explica. «Sólo me gusta su filosofía. La gente que ama a su país. Gente que ve la necesidad de desarrollar su país».

Esta fue la raíz de su afinidad con Dessalines, dijo: «Su sueño era compartir las riquezas del país con la gente común. Hoy, un grupo minúsculo controla toda la tierra, todos sus recursos, toda su economía, mientras la mayoría vive en la miseria, en la mugre. Mira este barrio: todos vivimos en la miseria, en la mugre. Tenemos que luchar para cambiar eso». Castro había perseguido los mismos objetivos, dijo: «Construyó escuelas, hospitales, universidades».

Cuando le pregunté a Barbecue si estaba evolucionando hacia una figura política, soltó otra carcajada entrecortada y señaló hacia el cielo. «Ese es el gran arquitecto que tiene todo el poder», dijo. «Yo sólo soy una persona que tiene una visión para mi país. Haití es un país de negros, pero Haití es un país racista. Por ejemplo, nunca hay un negro que pueda tener un supermercado, un negro que pueda tener una casa y un coche. Todos esos puestos en el gobierno, nunca hay un negro que tenga acceso a ellos; hay todo ese dinero, pero nunca vuelve a ellos».

Barbecue culpó de las desigualdades de la isla a lo que denominó «los libaneses»: haitianos de ascendencia siria y libanesa que constituyen gran parte de la élite económica, incluidos importadores de alimentos y combustible, banqueros y comerciantes. «Tenemos que crear una burguesía negra», afirmó. «Pero todas las riquezas del país están en manos del 5%, los oligarcas, los libaneses». Se quejó de que ni siquiera hubiera un buen hospital en Puerto Príncipe, «porque cuando los oligarcas enferman cogen jets privados directos a Miami, donde son tratados en el Jackson Memorial Hospital». Y añadió: «Es a esa gente a la que tenemos que eliminar y traer a otro grupo a nuestro país, que sea creíble, que sea haitiano por encima de todo. Esa gente no es haitiana, y ni siquiera les gustan los haitianos».

Es indiscutiblemente cierto que los haitianos negros han sufrido siglos de privación de derechos. Pero, cuando Barbecue habla de luchar en su nombre contra la élite de piel clara, evoca inevitablemente a Duvalier, que utilizó los principios del noirisme para justificar su violento gobierno. De hecho, Barbecue ha hablado de admirar a Papa Doc.

El otoño pasado, como parte de lo que Barbecue describe como su «lucha por una vida mejor», dirigió un bloqueo armado contra la principal terminal de combustible de Varreux, en Puerto Príncipe. Durante casi dos meses, la capital sufrió una devastadora escasez de combustible y una hambruna creciente, mientras se propagaba una epidemia de cólera. El bloqueo tenía como objetivo aparente obligar a Ariel Henry a dimitir, pero todo indica que Barbecue pretendía enriquecer a su banda. Algunos haitianos especulan con que liberó el puerto sólo después de llegar a un acuerdo secreto con Henry para proporcionar puestos de trabajo en el gobierno a algunos de sus hombres y levantar las órdenes de arresto; otros dicen que Henry simplemente le pagó. (Alguien con conocimiento de las operaciones del puerto me dijo que la empresa que lo gestiona no pagó a Barbecue, sino que se encargó de contratar a sus estibadores en las zonas que él controlaba, pagando el doble de la tarifa vigente. Añadió que los estibadores «diezmaban» a los dirigentes de sus comunidades.

Aunque Barbecue se presenta a sí mismo como enemigo del Estado, se cree que estaba vinculado a Moïse. Llevó a cabo sus ataques en terrenos asociados a los rivales políticos de Moïse. Y aunque era un delincuente buscado, vivía abiertamente en Delmas, haciendo de vez en cuando apariciones públicas con policías en activo. Cuando le pregunté qué opinaba de la policía, me dirigió una mirada confiada y me dijo: «Una vez policía, siempre policía».

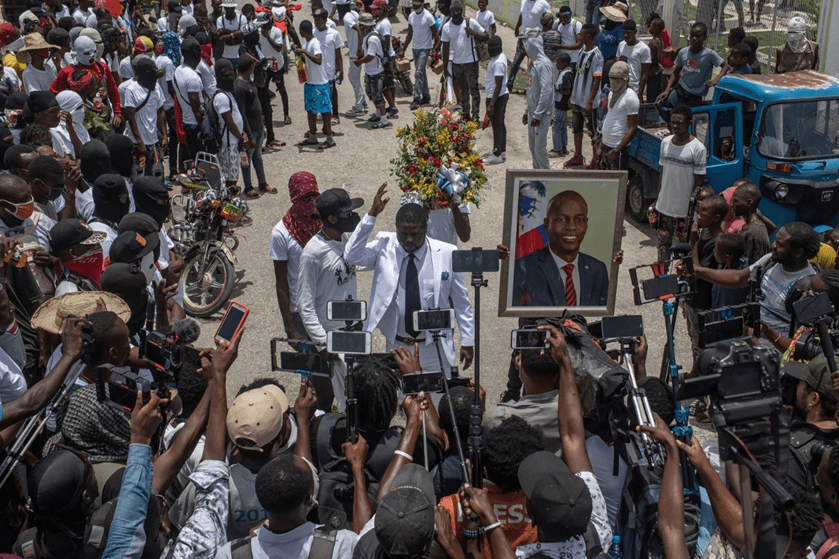

Un diplomático de la región me dijo: «Teníamos fuertes sospechas de que había una conexión entre las bandas y el gobierno al más alto nivel». Barbecue negó cualquier vínculo con Moïse. «Nunca le conocí, nunca me cayó bien», me dijo, riendo con aspereza. «Me cayó bien cuando murió«. Pero tras el asesinato Barbecue apareció en una ceremonia de duelo a la que asistieron más de mil personas. Vestido con traje blanco y corbata negra, encabezó una procesión de miembros de la banda que rodearon una hoguera y arrojaron sal para honrar la memoria de Moïse.

En el transcurso de nuestra conversación, Barbecue me dijo que sólo se arrepentía de una cosa. «Hay gente a la que no quiero ver viva», dijo. Hizo una mueca y luego aclaró: «No quiero que sigan haciendo daño a Haití». A pesar de sus pretensiones de construir una nación, parecía más un bandido que un revolucionario. «La noción de bueno y malo no existe para mí», me dijo. «Hago el bien por un grupo de personas. Hago el mal por otro. Esa es la ley de la vida. El blanco y el negro. El equilibrio».

Barbecue culpa a Pierre Esperance, director ejecutivo de la independiente Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, de las «falsas acusaciones» que le costaron su puesto en la policía. Sociólogo de formación, Esperance, un hombre robusto y calvo de sesenta años, lleva veintiocho documentando los abusos en Haití. Tras haber sobrevivido hasta ahora, es tan franco como impaciente. Describe a Barbecue como «un asesino, un gánster, un violador» y como «un peligro para los derechos humanos y la democracia».

La sede de Esperance, una villa ocupada en el centro de Puerto Príncipe, bulle de actividad, mientras el personal atiende a las personas que han acudido en busca de ayuda. En su oficina, conocí a un grupo de mujeres de la comunidad de Cabaret, a una hora al norte de Puerto Príncipe, que habían sobrevivido a un ataque el pasado noviembre, cuando una banda buscaba venganza por el asesinato de uno de sus miembros a manos de un hombre de la localidad. Las historias de las mujeres eran terriblemente similares. Los miembros de la banda llegaban repentinamente a sus casas y se llevaban a sus hermanos, maridos, padres -y a veces a sus madres- a la calle y los asesinaban. En total mataron a unas cincuenta personas. A las mujeres las retenían dentro y las violaban delante de sus hijos o hermanos pequeños. Después, los pandilleros incendiaban el barrio. Las mujeres lloraban al hablar de su desolación; todas vivían de la caridad de amigos o parientes en otros barrios marginales, sobrevivían lavando ropa o vendiendo dulces en la calle.

Una joven llamada Claudette, de la barriada de Bel Air, en Puerto Príncipe, me contó que su barrio llevaba varias semanas desgarrado por los combates, ya que una banda de la alianza G-9 de Barbecue había intentado apoderarse de un codiciado pozo. Su familia y sus vecinos habían dormido en la calle para protegerse. Cuando le pregunté por qué era más seguro fuera, Claudette me miró sorprendida y me dijo: «Porque cuando vienen queman nuestras casas, y si estamos dentro también arderemos».

Catherine, una mujer de complexión fuerte con una niña en brazos, me dijo que era de un barrio de Cité Soleil conocido como Brooklyn. En agosto de 2021 era una viuda de veintisiete años con dos hijos pequeños que trabajaba en un polígono industrial. Una noche, volvía a casa en un taxi colectivo cuando unos coches se pusieron delante de ella y bloquearon la carretera. Unos pistoleros enmascarados saltaron y obligaron a los pasajeros a salir a la calle. En un descampado, los hombres empezaron a disparar y mataron a un niño. Catherine lloró suavemente mientras relataba lo que ocurrió después: los miembros de la banda la golpearon, le arrancaron la ropa y la violaron, una y otra vez, durante varias horas. Catherine se tocó una cicatriz de la cara, donde la habían golpeado con una pistola. No sabía quiénes eran sus verdugos, porque llevaban máscaras. «Violaron a otras mujeres al mismo tiempo», dijo en voz baja. «Una no sobrevivió».

Catherine habló de las bandas que se disputaban Brooklyn sin mencionar sus nombres; no parecía importar mucho quiénes eran, ya que todos se comportaban igual. Pero dedujo que los hombres que la habían violado pertenecían a «la nueva banda», que se había instalado recientemente. Tras desplazar a la banda anterior, bloquearon el barrio y no permitían entrar ni salir a nadie. «Como no podíamos salir y no teníamos agua, bebíamos aguas residuales», cuenta Catherine. «Algunas personas contrajeron el cólera». La banda siguió matando gente y quemando casas. Pierre Esperance dijo que su oficina había documentado cincuenta y siete casos de violación en el barrio durante ese periodo.

Cuando Catherine pudo por fin salir de Brooklyn, un mes después, se dirigió a pie a un centro gestionado por Médicos Sin Fronteras, donde los médicos le dijeron que estaba embarazada y que había contraído sífilis. Catherine recibió tratamiento médico y asesoramiento psiquiátrico, pero no podía imaginar tener un hijo. Desesperada, saltó desde el tejado de una casa de dos plantas, la mayor altura que encontró. Era el Día de la Madre de 2022. Cuando despertó, estaba en el hospital, dando a luz.

Resultó que el bebé de Catherine estaba sano, salvo por una lesión facial sufrida durante el intento de suicidio de su madre. «Cuando tenía cuatro meses, intenté entregarla en un hospital», cuenta Catherine. «Una asesora me ayudó. Me dijo que tenía un bebé precioso». Catherine habló claro, sin permitirse ningún sentimiento. «Ahora quiero a este bebé».

Su mayor esperanza, dijo, era que «alguien me ayudara». Tenía otros dos hijos que necesitaban protección, así que se había ido a vivir con un hombre, pero él la golpeaba. Señaló los lugares donde la había golpeado. «Si me ayudan, podré irme y cuidar de mis hijos», dice. «Soy inteligente».

Los haitianos que buscan ayuda oficial se sienten perpetuamente decepcionados. El país sólo cuenta con unos nueve mil policías, muchos de los cuales se cree que están implicados con las bandas. «La fuerza policial está a la escala del Estado: alrededor del 5% de la capacidad necesaria», dijo el diplomático en la región. El ejército es prácticamente inexistente, con unos dos mil efectivos en activo. El gasto que puede permitirse el gobierno suele destinarse al clientelismo. A pesar de una economía pésima, añadió el diplomático, «los empleados de la función pública han aumentado un treinta por ciento en los últimos cinco años, fruto de los gobiernos que amontonan en la función pública a los militantes de sus partidos”.

La Administración Trump mostró poco interés por Haití. En una reunión en el Despacho Oval en 2018, Trump preguntó por qué Estados Unidos tenía que aceptar inmigrantes de Haití y otros «países de mierda”. Joe Biden, durante su larga carrera política, ha demostrado poca más preocupación. En 1994, cuando el presidente Clinton estaba considerando una intervención, Biden aconsejó no hacerlo: «Si Haití -es horrible decirlo-, si Haití se hundiera tranquilamente en el Caribe, o se elevara trescientos pies, no importaría mucho en términos de nuestros intereses». Durante su Presidencia, los funcionarios a los que he preguntado por las prioridades de la Administración en el hemisferio occidental suelen enumerar México, Brasil y Venezuela, y se echan las manos a la cabeza cuando menciono Haití.

El líder de la banda Jimmy (Barbecue) Chérizier habla en una ceremonia de duelo por el presidente Jovenel Moïse. Barbecue, acusado de complicidad en varias masacres, afirma: «La noción de buenos y malos no existe para mí». (Foto: Victor Moriyama/NYT/Redux)

Cuando recientemente pregunté a Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sobre la petición de Henry de ayuda en materia de seguridad, me dijo que la Administración estaba trabajando para conseguir apoyos en el Consejo de Seguridad de la ONU, sin dejar de centrarse en «asegurar que el pueblo haitiano sea el protagonista de su propio futuro». (Un alto funcionario del gobierno que trabaja en la región lo expresó de forma más directa: «Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser una solución haitiana, porque si viene del extranjero todo el mundo dirá: ‘El hombre blanco ha hablado’, y estaría condenada a no durar»). A mediados de julio, el Consejo de Seguridad acordó desarrollar opciones a considerar en un plazo de treinta días. Mientras tanto, Estados Unidos está formando a algunos policías y ha impuesto sanciones a varios actores, entre ellos Barbecue, aunque es poco probable que las sanciones produzcan un efecto inmediato en la calle. Cuando se las mencioné a Barbecue, se burló: «Moralmente, no me molestan. Económicamente, tampoco me molestan, porque nunca he salido de Haití».

Dan Foote, ex enviado especial de Estados Unidos a Haití, reconoció que la situación era delicada: «Ahora está tan mal que la gente mira con nostalgia los días de los Tonton Macoutes, cuando se recogía la basura y sus hijos jugaban en la calle». Aun así, señaló que una intervención no podría tener éxito a menos que se reforzara el Estado haitiano. «Intentamos construir un gobierno sin unos cimientos estables y luego la cagamos», dijo. «Haití va a ser un reto generacional, pero no es insuperable. Sólo tenemos que ayudar al pueblo haitiano a desengañarse. Sólo necesitan un líder».

Ariel Henry es una figura reticente que ha concedido pocas entrevistas desde que asumió su cargo, pero accedió a reunirse conmigo en un complejo gubernamental seguro a las afueras de Puerto Príncipe. Es un hombre alto, con una cuidada barba, vestido sobriamente con un traje negro y gafas. A pesar de haber sido brevemente ministro del Interior con Martelly, Henry es más conocido como el neurocirujano más importante de Haití. Durante años, fue el equivalente en la isla de Anthony Fauci, la autoridad médica preeminente durante la epidemia de cólera que comenzó en 2010, y de nuevo durante el reciente brote de COVID-19.

En un salón oscuro con cortinas doradas y plateadas en las ventanas, Henry habló durante casi dos horas. Dijo que «nunca imaginó» que llegaría a primer ministro, hasta que Moïse le propuso el cargo en 2021. A principios de julio, mantuvieron una larga reunión en la que hablaron de las realidades de la gobernanza: el COVID-19, la falta de empleo, las próximas elecciones. «Dijo que la seguridad no era un problema, que tenía un plan para luchar contra las bandas», recuerda Henry. Moïse, al que sólo le quedaban unos meses en el cargo, parecía ansioso por mantener su influencia, y pidió nombrar a dos ministros en el gobierno de Henry. Su esposa, Martine, también pidió nombrar a uno. A las once en punto del 6 de julio, Moïse llamó, agitado, y preguntó por qué Henry no había terminado de formar el nuevo gabinete. «Le dije que era porque aún no me habían nombrado», recuerda Henry. Unas horas más tarde, le despertó otra llamada. Se había producido una irrupción por la fuerza en la residencia presidencial; Moïse había recibido doce disparos.

Resultó que un grupo de asaltantes, entre ellos mercenarios colombianos, habían entrado con la ayuda de hombres de seguridad a sueldo. La mayoría de los mercenarios fueron capturados poco después, aunque tres murieron en un tiroteo. Los supervivientes dijeron que creían que formaban parte de una «operación de la CIA». Los investigadores acabaron descubriendo que la operación estaba financiada por un exnarcotraficante chileno de origen haitiano, Rodolphe Jaar. El mes pasado, Jaar fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Miami.

Sin embargo, en Haití circulan rumores de que puede haber otros implicados. La esposa de Moïse, Martine, que resultó herida pero no murió en el asalto, ha sido objeto de especulaciones, al igual que Martelly, su distanciado aliado. (Un abogado de Martine niega que estuviera implicada o que pidiera que se nombrara a un ministro. No fue posible contactar con Martelly para que hiciera comentarios). Ariel Henry también ha sido objeto de sospechas. La gente menciona que, en las horas posteriores al asesinato, habló con Joseph Felix Badio, un antiguo funcionario de justicia que ha sido acusado de ser un arquitecto clave de la trama. El diplomático en la región me dijo: «Henry ha explicado de forma muy incómoda que no recuerda la llamada». Pero, añadió el diplomático, esto no aporta pruebas de conspiración. «Ya estaba nominado para ser primer ministro», dijo. «Es rico. Había operado a todo el mundo en Haití. ¿Cuál sería su motivación?»

Tras el asesinato de Moïse, Henry se escondió rápidamente. «Si él había hecho algo que llevara a la gente a pensar que la única solución era matarle, a mí me podía pasar lo mismo», dijo. Explicó que por eso había evitado los contactos con los medios de comunicación. «Eran tiempos turbulentos», dijo. «Hubo una gran campaña para asociarme con el asesinato. Acababa de ser primer ministro y, de repente, era un criminal. No estaba preparado para ello. Ahora tengo la piel más gruesa», dice riendo.

Muchos detractores de Henry le consideran ilegítimo. Cuando asumió el cargo, desplazó a un joven y ambicioso nacionalista llamado Claude Joseph, un cambio que Moïse sólo aceptó bajo la presión de Martelly. Dan Foote, ex enviado especial a Haití, me dijo: «Martelly había estado yendo y viniendo de Miami, donde vivía, tocándole las pelotas a Moïse. Tienen una reunión, tras la cual Moïse básicamente firma el papel que Martelly le ha entregado, nombrando a Henry como su primer ministro. Después se va a casa y lo matan».

Según Foote y otros observadores, el embajador estadounidense ayudó a asegurar el nombramiento de Henry. «Henry es cumplidor», dijo Foote. «Llega allí, tiene buen aspecto y sabe anudarse la corbata». Ha cooperado con la Casa Blanca de Biden para aceptar las deportaciones de inmigrantes haitianos; ha asegurado a los funcionarios del FMI que está trabajando para apuntalar la economía. El diplomático de la región me dijo: «Está intentando restaurar cierta institucionalidad en este país en un momento en que la mayoría de las instituciones ya no funcionan. La justicia está completamente quebrada. No ha habido juicios penales en cinco años. La educación está muy dañada».

Sin embargo, la opinión pública está en su contra. Por toda la capital se ven pintadas en las que se lee: «¡Abajo Henry!». Lleva dieciocho meses prometiendo nuevas elecciones, pero nadie parece creer que vaya a celebrarlas. Foote me dijo: «No existe un contrato social entre el pueblo haitiano y Henry, y mientras él siga ahí, la crisis continuará. Cada vez que intenta relacionarse con las bandas, le quitan el dinero y le mandan a la mierda. Los haitianos se avergüenzan de él, porque no consigue hacer nada».

En nuestra conversación, Henry confesó no tener ninguna solución para los problemas de seguridad en Puerto Príncipe. Señaló, con tensa cortesía, que Haití había comprado algunos vehículos blindados de transporte de tropas a una empresa canadiense, pero que aún no habían llegado todos. «Ha habido bastantes contratistas privados que han ofrecido sus servicios», dijo. No quiso dar detalles, pero dijo que entre ellos había algunos estadounidenses y algunos haitiano-estadounidenses que habían servido en el ejército de Estados Unidos. «No están orgullosos de lo que está ocurriendo aquí, y quieren reunir una fuerza para arreglar el país», dijo. «Pero no podemos aceptarlo. Si empiezas por ahí, no puedes predecir el final».

Cuando le pregunté cuánto tiempo podría aguantar Haití la actual contienda, respondió: «Ayer vinieron a verme unos industriales, y me hicieron la misma pregunta. Les dije que no podía especular, pero que no creía que pudiéramos aguantar mucho más». Aun así, Henry dijo que le reconfortaba un «profundo sentimiento de que el pueblo haitiano puede surgir y asombrar al mundo». No pudo explicar exactamente a qué se refería, pero dijo sentirse esperanzado de que «la paz tome forma primero a través de una sola chispa y continúe a partir de ahí».

Otros funcionarios haitianos parecían menos esperanzados. Una mañana fui a ver a Mirlande Manigat, una de las figuras públicas más respetadas del país. Madame Manigat, como se la conoce, tiene ochenta y dos años, es experta en derecho constitucional y viuda de un presidente que ejerció durante cuatro meses en los años ochenta antes de ser derrocado por los militares. En 2010, Manigat se presentó a las elecciones presidenciales, pero perdió frente a Martelly. Ahora codirige un consejo presidencial de transición, cuya oficina ocupa toda una planta de un ministerio en Puerto Príncipe. Cuando llegué, el vasto espacio estaba sin amueblar, salvo por un escritorio, una silla y la bandera haitiana. Manigat saludó burlonamente con la mano y dijo: «Entendemos que los demás nos miren y digan: ‘¿Qué estáis haciendo?’”.

La tarea de su consejo, proponer cambios en el proceso electoral y en la constitución, estaba estancada. «No se puede conseguir nada hasta que no haya seguridad, pero la seguridad es inexistente», afirmó. «Si yo estuviera en el poder, declararía el estado de emergencia». Henry no lo ha hecho, pero cree que el Departamento de Justicia podría tener potestad para hacerlo sin él. «Estamos en una situación urgente», dijo. «Necesitamos que el gobierno adopte ciertas medidas, aunque sean ilegales». Manigat temía que «fuera ya demasiado tarde».

Debido al agrio legado de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, no está a favor de una fuerza internacional de estabilización. «La idea desmoraliza a los haitianos», afirmó. «Sabemos lo que ocurre». En cualquier caso, Manigat dijo que estaba claro que los países que antes habían ayudado a Haití ahora estaban preocupados principalmente por Ucrania. «Vemos las noticias», dijo. «Entendemos que la comunidad internacional no quiera enviar tropas a Haití, enviar a sus hijos a morir aquí, y no les culpo».

Manigat creía que había que reconstituir el ejército haitiano para restablecer el orden. Ella había crecido en una familia del ejército, dijo, y no «sufría la misma repulsión que mucha gente siente hacia los militares». Pero había obstáculos, entre ellos el hecho de que el Congreso de Estados Unidos había impuesto un embargo de armas al ejército haitiano. Manigat argumentó que Estados Unidos podía pedir a otros países -mencionó a Israel y Egipto- que le proporcionaran armas. Irónicamente, añadió: «No tenemos un ejército muy sofisticado, así que el ejército no necesitaría armas muy sofisticadas».

No le preocupaba la posibilidad de que se produjeran violaciones de los derechos humanos. «Cuando tratas con bandidos, los derechos humanos no se aplican», dijo. «¿Qué tenemos que hacer, implorarles clemencia? No, no debemos mostrarles ninguna consideración, igual que ellos hacen con nosotros». Manigat habló del Che Guevara, que murió en Bolivia, en una batalla con fuerzas apoyadas por Estados Unidos. «Su cadáver fue expuesto, y todo el mundo vio que Guevara había muerto», dijo. «Aquí los bandidos tienen nombres -todos sabemos quiénes son- y sus cadáveres también tienen que ser expuestos, para conmocionar a la población. El cuerpo muere por la cabeza».

Casi todas las personas con las que hablé en Haití coincidieron en que para derrotar a las bandas sería necesario flexibilizar las leyes. La ministra interina de Justicia del país, una novelista llamada Emmelie Prophète, se reunió conmigo en una cafetería de un hotel de lujo donde la ONU tiene su sede. Prophète estaba custodiada por dos hombres de seguridad de aspecto nervioso.

Le pregunté por unas polémicas declaraciones recientes en las que afirmaba que los ciudadanos deberían poder tomarse la justicia por su mano en defensa propia. Prophète se rió y asintió. «Fue después de una serie de brutales allanamientos y secuestros», explicó. «Mucha gente había sido violada y asesinada, y muchas personas me habían escrito para preguntarme si, en caso de tener armas, podrían defenderse. Les dije que sí». Prophète añadió: «La gente está harta de la política. La gente quiere seguridad».

En abril empezaron a surgir informes sobre grupos de vigilantes. Los civiles acordonaron sus calles y se prepararon para luchar. En Puerto Príncipe, la gente empezó a linchar y quemar a miembros de bandas. Había nacido el movimiento Bwa Kale.

Bwa Kale se autoproclama como un fenómeno cívico espontáneo, pero está claro que cuenta con el respaldo de la policía. En los vídeos del primer ataque más explosivo, en el que catorce presuntos miembros de bandas fueron golpeados y quemados vivos, se puede ver a policías uniformados pateando a hombres postrados mientras una multitud abucheadora se reúne para arrojarles neumáticos encima. Foote confirmó que la policía apoyaba a Bwa Kale: «Les superan en armamento, así que no tienen otras opciones».

Una tarde, el jefe de la Unión Nacional de la Policía Haitiana, Lionel Lazarre, vino a mi hotel, justo después de asistir al funeral de tres policías que habían sido asesinados por bandas. Confirmó que las bandas controlaban hasta el noventa y cinco por ciento de la capital y admitió que la policía era incapaz de derrotarlas. Pero, dijo, si la población los apoyara, y si el sector privado y el gobierno pudieran “meterse las manos en los bolsillos para conseguirles los recursos que necesitan”, las cosas podrían mejorar. (El diplomático en la región accedió a regañadientes: “Si podemos conseguir una fuerza de intervención militar aquí en un tiempo razonable, podemos tener algunos resultados. Las bandas no serán derrotadas en veinticuatro horas, pero darán un paso atrás. Cuando no haya ni una, entonces no tendremos más remedio que reconstruir la policía»).

Pregunté por Muscadin, la autoridad regional que supuestamente había derrotado a las bandas mediante fuerza indiscriminada. “No tengo ningún problema con su trabajo”, dijo Lazarre. “Por supuesto, los derechos de las personas deben ser respetados. Pero algunas personas dicen que si tuviéramos varios Muscadins tal vez no tendríamos los problemas que tenemos hoy”. Sin embargo, se negó a desautorizar a Barbecue. “Las organizaciones de derechos humanos le empujaron a ser lo que hoy es”, dijo. “No puedo juzgar eso de una forma u otra. Pero la vida tiene sus vuelcos y, por la situación en la que estamos, puede ser que haya quien pida una amnistía para él a cambio de una transformación en su conducta”.

El advenimiento de Bwa Kale había puesto a Barbecue en una posición curiosa. Aunque los vigilantes se habían comprometido a luchar contra las bandas, muchos de los que lucharon también eran enemigos de Barbecue. Y la policía, a la que tenía al menos una lealtad sentimental, parecía apoyarlos. Cuando hablamos, le pregunté si se iba a alinear con Bwa Kale. Riendo, dijo: “Esa es una pregunta estratégica”. En lugar de expandirse, habló enigmáticamente sobre cómo podría desarrollarse el conflicto: “Fue el vudú lo que le dio a Haití su independencia y liberará a este país nuevamente”. Haciendo un amplio gesto, dijo: “Los espíritus de nuestros antepasados, a pesar de todo lo que se ha hecho, continúan cuidándonos. Haití se sacudirá toda la suciedad y volverá a ser la Perla de las Antillas”.

El 18 de mayo, Día de la Bandera en Haití, Barbecue apareció ante una multitud con una camiseta estampada con «Bwa Kale». Pronunció un apasionado discurso en el que saludó a los héroes de la independencia y describió su alianza de bandas como una extensión de su lucha. También elogió a Bwa Kale, aunque advirtió a sus miembros que “eviten daños colaterales”. Aseguró a la multitud: “Si hay algún daño colateral, no lo provocaremos nosotros”.

Barbecue continuó: “Nosotros, el G-9, no tenemos ningún problema con Bwa Kale. Yo le digo a la gente: ‘Manténganse firmes con Bwa Kale, porque Bwa Kale está dando resultados’. No hay equipo que dé resultados como Bwa Kale. ¡Bwa Kale hasta el final!”

En las semanas posteriores a la formación de Bwa Kale, los secuestros disminuyeron en la capital y hubo una oleada de optimismo cauteloso. Pero parece poco probable que la presencia de otro grupo armado traiga una paz duradera a Haití. “La verdad básica es que no hay Estado”, dijo el diplomático en la región. “Ha desaparecido, y reconstruirlo será muy lento”.

Uno de los frentes más disputados en las guerras de bandas que han reformado Puerto Príncipe pasa por Cité Soleil, un barrio marginal en expansión que surgió en la década de 1950, cuando las empresas estadounidenses construyeron fábricas en Haití sin construir viviendas para ellos, los trabajadores. El territorio de Barbecue bordea un área dominada por una banda enemiga llamada G-Pep. Una tarde me acompañó allí Sean Roubens Jean Sacra, un periodista haitiano que había cultivado una relación con miembros de la banda. Nos abrimos paso por un camino poco transitado, delimitado por terrenos baldíos llenos de maleza y un viejo muro de hormigón que marcaba una tierra de nadie entre los territorios de las bandas. Cerca de una tosca torre de vigilancia, jóvenes armados rodearon amenazadoramente el auto, hasta que Sacra explicó en criollo que su líder había sancionado nuestro viaje.

Calle abajo, frente a una pared pintada con el retrato de un pandillero muerto, los miembros de G-Pep nos subieron a empujones a las motocicletas y nos internamos rugiendo en el barrio marginal, manejando durante diez minutos a través de un abrevadero con una esclusa profunda de aguas residuales sin tratar. La gente, con bultos en la cabeza, saltaba a un lado cuando pasábamos, pero nadie se quejaba de los pandilleros, ni siquiera se atrevía a mirarnos a los ojos.

La alcantarilla desembocaba en un tramo de chabolas junto a la carretera, donde esperaba un joven corpulento: el tercero al mando del G-Pep. Estaba en contacto por teléfono celular con el líder, Gabriel Jean-Pierre, pero evidentemente nuestra presencia no había sido del todo aprobada. Poco después de nuestra llegada, un grupo de jóvenes se montó en sus motocicletas y comenzaron a discutir con el jefe local.

Sacra nos dijo que era mejor que no nos vieran durante las negociaciones, así que nos pusimos detrás de una choza de bloques de cemento, donde un hombre quemaba carbón en un bidón de aceite. A la sombra, una mujer le cortaba el cabello a un joven; sostuvo un trozo de espejo roto para revisar su trabajo. Un hombre con discapacidad mental deambulaba por el callejón. Los niños pululaban alrededor.

Después de quince minutos, se nos permitió acceder a un barrio repleto de chozas construidas con hojalata corrugada y chatarra. Mientras los pandilleros vigilaban afuera, nos permitieron entrar. Las chozas tenían pisos de tierra, con fogatas abiertas en las esquinas, camas rudimentarias y estantes para unas cuantas posesiones. El calor adentro era infernal.

Los residentes, casi todas mujeres, dijeron que no tenían suficiente comida y que enfrentaban un peligro persistente. Una de ellas, una extrabajadora doméstica de sesenta años, que vestía una túnica desteñida decorada con rosas rosadas, explicó: “No podemos dormir bien. No hay agua, tenemos un poco cuando llueve. No hay presencia del gobierno aquí. Vivimos como animales. La única forma de entrar y salir es por la alcantarilla, por donde entraste, pero puedes morir si intentas salir. Estos tipos -señaló hacia la calle- pueden agarrarte y matarte detrás del muro. El asesinato se llevó a cabo en la esquina donde nos habíamos encontrado con los centinelas de G-Pep. “Somos prisioneros aquí. Los animales tienen más valor que nosotros”. (En los días posteriores a nuestra visita, los combates cercanos mataron a más de ochenta personas, al tiempo que Barbecue expulsaba a un líder rival).

Afuera, el líder de la banda estaba esperando para escoltarnos. Haciendo un gesto para pedir silencio, abrió el camino a través de un laberinto de callejones estrechos hasta que llegamos a un área abierta, limitada por un lado por el océano, quieto y húmedo, y por el otro por un grupo de casas de hojalata acribilladas a balazos. Enfrente de nosotros estaba la línea del frente, marcada por un muro de bloques de hormigón de unos diez pies de altura, que se extendía hasta el mar.

El líder de la banda nos empujó hacia el muro, buscando combatientes enemigos. En la base había un pequeño altar vudú: una efigie de un santo católico, rodeada de caracolas. Cerca de allí, varios de sus hombres estaban sentados a la sombra de un pequeño fortín, empuñando armas automáticas. Un agujero en la pared ofrecía la vista de un bosquecillo de árboles y algunos silos de almacenamiento de aceite: territorio G-9, el terreno de Barbecue.

Uno de los guardias, un joven flacucho cuyo rostro estaba oculto por una máscara estampada con una bandera estadounidense, salió de la caseta de vigilancia con una escopeta recortada. Le pregunté si era un luchador en primera línea. Él asintió y dijo que sí. Cuando le pregunté por qué luchaba, se detuvo un momento y luego murmuró en criollo. Sacra tradujo: “Dice que no sabe por qué. Que está aquí”.

Foto de portada: Durante décadas, las bandas han estado implicadas en la política haitiana. Tras el asesinato del presidente del país, el equilibrio de poder se inclinó a su favor. (Foto: Giovanni Porzio/Contrast/Redux)