David Rosner y Gerald Markowitz, TomDispatch.com, 19 octubre 2025

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

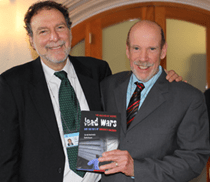

David Rosner y Gerald Markowitz son coautores y coeditores de 12 libros y 120 artículos sobre diversos riesgos industriales y laborales, entre los que se incluyen Deceit and Denial: The Deadly Politics of Industrial Pollution (University of California Press, 2002), Deadly Dust: Silicosis and the Politics of Occupational Disease in 20th Century America (Princeton University Press, 1991) y, más recientemente, Lead Wars: The Politics of Science and the Fate of America’s Children (University of California Press/Milbank, 2013). Su último libro es Building the Worlds That Kill Us: Disease, Death, and Inequality in American History (Columbia University Press, 2024). Markowitz es profesor distinguido de Historia en el John Jay College y el Graduate Center de la City University of New York, y Rosner es profesor emérito Ronald Lauterstein de Salud Pública e Historia en la Universidad de Columbia. Ambos son miembros electos de la Academia Nacional de Medicina.

La audiencia del Comité de Finanzas del Senado con Robert F. Kennedy Jr. resultó explosiva. El secretario de Salud y Servicios Humanos fue acusado de «desprecio temerario por la ciencia y la verdad», y los senadores de ambos partidos se mostraron abiertamente hostiles al interrogarlo exhaustivamente sobre sus políticas de vacunación, así como sobre el despido de miembros del consejo asesor científico y directores de agencias y su sustitución por partidarios antivacunas impulsados por ideologías. Durante esa sesión de más de tres horas, fue tildado de charlatán y mentiroso, y él respondió a los insultos.

La desconfianza en su honestidad e integridad era palpable. La comunidad de la salud pública ya desconfiaba de sus opiniones sobre las vacunas y el papel de la ciencia. Sin embargo, había una modesta esperanza de que al menos completara sus opiniones sobre las causas ambientales de las enfermedades crónicas y el desastroso impacto de la industria alimentaria en la obesidad y la diabetes, así como en otras enfermedades. Lamentablemente, eso no ha sido así y hay toda una historia detrás de esa realidad.

Una larga historia de desastres en materia de salud pública

Al centrarse en las causas ambientales de las enfermedades, Kennedy se basaba en una tradición de salud pública que consideraba que las enfermedades, el sufrimiento y la muerte eran, al menos en parte, una consecuencia de los mundos que hemos construido para nosotros mismos y para los demás a lo largo del tiempo. Históricamente, algunos casos de sufrimiento innecesario son evidentes. Tomemos, por ejemplo, la explotación y la muerte a menudo prematura de los africanos esclavizados y transportados al Nuevo Mundo en condiciones tan inhumanas que entre el 10% y el 20% de ellos perecieron durante lo que se conoció como la Travesía del Atlántico. Y no hay que olvidar el sufrimiento y la muerte prematura de tantos que sobrevivieron y fueron condenados por los blancos a trabajos forzados en el sur de Estados Unidos, donde la esperanza de vida media de un niño esclavo recién nacido era inferior a 22 años, aproximadamente la mitad de la de un bebé blanco de la misma época.

O, por poner otro ejemplo, en su famoso estudio de 1906-1907 Work-Accidents and the Law (Los accidentes laborales y la ley), Crystal Eastman, cofundadora feminista de la Unión Americana por las Libertades Civiles y reformadora social, escribió sobre 526 hombres que murieron en accidentes en las acerías de Pittsburgh y otros 509 que sufrieron lesiones graves en -¡sí!- un solo año, argumentando que muchos de esos accidentes se podrían haber evitado si las condiciones de trabajo hubieran sido diferentes. Como informó con tristeza:

«Siete hombres perdieron una pierna, dieciséis quedaron irremediablemente lisiados en una o ambas piernas, uno perdió un pie, dos perdieron medio pie, cinco perdieron un brazo, tres perdieron una mano, diez perdieron dos o más dedos, Dos quedaron con el brazo izquierdo lisiado, tres con el derecho y dos con ambos brazos inutilizados. Once perdieron un ojo y otros tres sufrieron daños en la vista de ambos ojos. Dos hombres tienen la espalda lisiada, dos sufrieron lesiones internas, uno está parcialmente paralizado, otro es débil mental y dos padecen la debilidad de la vejez cuando aún están en la flor de la vida».

Algunos aspectos de lo inevitable -enfermedades mortales u otras condiciones genéticas y biológicas devastadoras- se ven claramente afectados por la forma en que las sociedades cuidan a sus miembros. Históricamente, se ha demostrado que la raza, la clase social, la ubicación geográfica, el género, la edad y la condición de inmigrante tienen un impacto tremendo en el acceso a la atención médica y en la calidad de dicha atención. Los acuerdos sociales y económicos creados por los estadounidenses han dado forma a los patrones de prevalencia, distribución y recuperación de las enfermedades a lo largo de nuestra historia.

Lo más evidente es que un sistema dependiente de la esclavitud produjo un sufrimiento y una mortandad incalculables entre los más explotados; una economía comercial que implicaba el comercio entre diversas regiones del país y del mundo a menudo contribuyó de manera significativa a la transmisión de enfermedades a través de mosquitos, ratas y otras fuentes de infección. El desarrollo de ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes dio a los propietarios la oportunidad de lucrarse alquilando viviendas insalubres, sin alcantarillado adecuado ni agua potable, lo que provocó epidemias de tuberculosis y cólera, entre otras enfermedades de la pobreza. Del mismo modo, los accidentes y enfermedades desfigurantes causados por productos químicos tóxicos eran a menudo un reflejo de la expansión desenfrenada de un sistema industrial de laissez-faire que anteponía los beneficios a la vida humana. Y la decisión de la administración Trump de promover el uso del carbón e ignorar el impacto de una economía basada en los combustibles fósiles sobre el clima y la salud es quizás el ejemplo más flagrante hoy en día del impulso de mantener un mundo que (literalmente) nos está matando.

La viruela en el siglo XVIII, junto con las epidemias de tifus, fiebre amarilla y cólera, y la plaga de enfermedades infantiles en el siglo XIX, se vieron agravadas por las condiciones miserables en las que vivía la población. La revolución industrial creó las condiciones para el desarrollo de epidemias de silicosis, envenenamiento por plomo y asbestosis. En décadas más recientes, los trabajadores agrícolas de los viñedos de California y otros lugares se veían regularmente expuestos a pesticidas mientras cosechaban los alimentos que las empresas agrícolas envasaban y vendían a la nación. En ese proceso, millones de personas han sufrido enfermedades y muertes que podrían haberse evitado.

Recientemente, nuestras prácticas medioambientales colectivas han contribuido de manera desproporcionada al calentamiento global y, por lo tanto, a sequías extremas, huracanes cada vez más severos y al aumento del nivel del mar que amenaza con inundar naciones enteras, y estamos seguros de que no les sorprenderá saber que tales eventos pueden, a su vez, comprometer la resistencia a las enfermedades. Los disruptores endocrinos como el bisfenol A, los PCB y las dioxinas fabricados en el siglo XX resultaron causar diversos tipos de cáncer, defectos congénitos y otros trastornos del desarrollo. Mientras tanto, cientos de sustancias químicas fabricadas en las últimas décadas han provocado sin duda un aumento de las muertes, las enfermedades y los daños neurológicos en todo el mundo. Y, por supuesto, hay algo que es seguro: Robert Kennedy Jr. no abordará seriamente cuestiones como estas, a pesar de que ocasionalmente afirme que lo hará.

Los pobres y las personas de color soportan la mayor carga del abandono social

La pandemia de COVID-19 nos ha proporcionado un ejemplo de lo desiguales que suelen ser los efectos de las enfermedades. Durante los primeros años de la pandemia, la COVID mató a más de uno de cada 300 estadounidenses. Sin embargo, la carga de esas muertes no se distribuyó de manera uniforme entre la población. Las personas en estado de debilidad y sin acceso a una atención médica decente eran las más propensas a enfermarse y morir. Aunque «el mayor número de muertes se produjo entre los blancos no hispanos… la tasa de casos, hospitalizaciones y muertes por Covid-19 fue mayor entre las personas de color».

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en comparación con los blancos, «los indios americanos y los nativos de Alaska tenían 3,1 veces más probabilidades de ser hospitalizados, los negros o afroamericanos tenían 2,5 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 1,7 veces más probabilidades de morir, y los hispanos o latinos tenían 1,5 veces más probabilidades de contraer Covid y 2,3 veces más probabilidades de ser hospitalizados». En gráficos contundentes, la Campaña de los Pobres documentó que «las personas que vivían en los condados más pobres morían casi dos veces más que las que vivían en los condados más ricos». Durante la fase inicial de la epidemia, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, los condados con la renta media más baja «tuvieron una tasa de mortalidad casi tres veces superior… en comparación con los que tenían la renta media más alta», una diferencia que no puede explicarse simplemente por las disparidades en las tasas de vacunación.

¿Y dónde estará nuestro último secretario de Salud y Servicios Humanos si algo así ocurre bajo su mandato? Aunque puede que pida a las empresas que eliminen voluntariamente los colorantes alimentarios, cabe esperar que, en caso de crisis, acabe diciendo a los estadounidenses que cambien su comportamiento y no coman cereales con colorantes alimentarios.

Pero ni siquiera cuenten con ello, ya que esos productos se consideran necesarios para mantener los beneficios de un sistema de fabricación y distribución de alimentos controlado en gran medida por unas pocas empresas agrícolas gigantes. Una reforma real de dicho sistema beneficiaría sin duda a la salud de los estadounidenses. Sin embargo, en ausencia de un movimiento social fuerte, los intereses arraigados que han promovido dicha producción industrial de alimentos demostrarán sin duda ser prácticamente inmunes a una reestructuración o un cambio importantes. De hecho, como ha escrito la nutricionista y defensora de la salud pública Marion Nestle, actualmente hay poca resistencia al crecimiento continuo y descontrolado del sector agrícola y pocos desafíos a los derechos de Campbell’s, McDonald’s, Monsanto, Perdue, Smithfield Foods y otros para llevar a cabo sus negocios de formas que pueden amenazar la salud de decenas de millones de estadounidenses.

Por supuesto, también hay una verdad real en la historia del progreso hacia una mejor salud. La esperanza de vida media de un niño blanco nacido en 1900 en una gran ciudad estadounidense era de solo 46,3 años, y la de un niño negro, de solo 33 años. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, la esperanza de vida media de los estadounidenses se acercaba a los 78 años, aunque sigue existiendo la brecha entre blancos y negros. Del mismo modo, este país ha reducido el número de muertes que solían afectar tanto a los niños como a las mujeres que daban a luz, al tiempo que ha controlado en gran medida el cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua mediante la introducción de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado relativamente seguros. Según el demógrafo Richard Easterlin, en los últimos 150 años la «esperanza de vida media» se ha más que duplicado a nivel mundial, pasando de 20 a 40 años a principios del siglo pasado a entre 60 y 80 años en la actualidad. Y, sin embargo, el secretario de Salud Kennedy parece dispuesto a descartar la que quizá sea la tecnología más importante responsable del aumento de la esperanza de vida: ¡las vacunas! En lugar de exigir que los niños reciban vacunas antes de entrar en la escuela, Kennedy dijo que las decisiones deben dejarse en manos del Estado y de los padres. A pesar de sus esfuerzos por dar marcha atrás en su larga trayectoria antivacunas, en entrevistas en la CNN y en otros medios, ha insistido en que «no hay vacunas que sean seguras y eficaces».

Aunque las estadísticas nacionales e internacionales sobre mortalidad revelan datos importantes, a menudo ocultan grandes diferencias en la salud y el bienestar de las personas que componen esas cifras. Si se analiza más detenidamente la esperanza de vida de los trabajadores industriales, las mujeres, los nativos americanos, los afroamericanos, los hispanos y los blancos, se observan grandes diferencias en cuanto a las enfermedades que padecen. La persistencia de las disparidades en materia de salud y longevidad entre ellos puede ser, en realidad, la realidad sanitaria más duradera de la sociedad estadounidense. Aunque los nuevos descubrimientos en la ciencia médica, las impresionantes intervenciones tecnológicas y las modestas iniciativas políticas han mejorado la salud estadounidense, reduciendo las diferencias descritas anteriormente, esas disparidades han persistido durante más de cuatro siglos.

Quién eres, dónde vives, qué haces y cuánto ganas siempre han sido los factores clave que determinan tu esperanza de vida y tu salud, más que los cambios tecnológicos en los tratamientos médicos que se han ido incorporando. La narrativa de una mejora cada vez mayor, que ha sido el pan de cada día de gran parte de la historia autocomplaciente de la salud pública, debe modificarse para reconocer los millones de años perdidos por las muertes (demasiado) prematuras de los negros, los nativos americanos y los blancos pobres y de clase trabajadora desde la época colonial.

En el siglo XIX, la incidencia de enfermedades infecciosas y contagiosas clásicas, como el cólera, la viruela, la tuberculosis y la fiebre tifoidea, fue, al menos en parte, el resultado de decisiones específicas, entre ellas la forma en que los propietarios se beneficiaban al apiñar a la gente en viviendas precarias y dejándoles sólo tuberías exteriores y un suministro de agua contaminada. En resumen, el sufrimiento no era sólo el subproducto inevitable de la urbanización y la industrialización, sino también de una ideología dominante que reforzaba un sistema económico liberal cuyo principal objetivo era el beneficio (para unos pocos).

¿Por qué, se preguntarán, tan pocos cuestionaron la lógica de apiñar a tanta gente cuando había un espacio casi ilimitado para vivir en una nación aún poco poblada? ¿Quién determinó que la salud de algunas personas podía sacrificarse por la riqueza de otras, a pesar de que a menudo no había razones objetivas por las que las condiciones no pudieran haber sido mejores?

¿Quién debe vivir y quién debe morir?

En efecto, los líderes tomaron entonces decisiones sociales y políticas sobre quién debía vivir y quién debía morir, como volverán a hacer en la era Trump. Por desgracia, es muy raro pensar en las enfermedades no como un subproducto inevitable de una exposición concreta o como una consecuencia inevitable de la modernización o la industrialización, sino como el subproducto de decisiones tomadas por individuos, grupos y sociedades. En diferentes épocas se han creado diferentes condiciones que han enfermado, mutilado o matado a personas de forma muy desigual.

¿No es hora, en la era de Donald Trump y Robert Kennedy Jr., en la que, por ejemplo, la devastación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por parte de la administración podría, según la revista médica The Lancet, provocar 14 millones de muertes más en todo el mundo, de ampliar la definición de lo que causa enfermedades y muertes en los Estados Unidos (y en otros lugares)? ¿No es hora de centrarse no sólo en los virus y los fenómenos naturales, sino también en la estructura de una sociedad estadounidense en la que los ricos son cada vez más ricos y la desigualdad de ingresos va en aumento, un mundo en el que las empresas, el Gobierno y las instituciones toman decisiones que afectan profundamente a la salud de las personas? De forma consciente o no, las decisiones que toman los grupos dominantes de una sociedad determinan quién vive y quién muere, quién prospera y quién no.

Algunas tragedias relacionadas con enfermedades son inevitables, pero muchas otras no lo son. No era necesario que tantos niños murieran por infecciones en los barrios marginales superpoblados del siglo XIX, ni que los trabajadores sufrieran tantas enfermedades crónicas y discapacidades en las fábricas de principios del siglo XX. Tampoco es necesario en la era moderna contaminar el medio ambiente con plásticos sintéticos que provocan epidemias de cáncer, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Peor aún, no es en absoluto necesario, como está decidido a hacer Donald Trump, seguir contaminando el medio ambiente global mediante el uso excesivo e interminable de combustibles fósiles, asegurando que este mundo se calentará tanto algún día que ya no pueda sustentar la vida humana en amplias zonas del planeta. En otras palabras, la forma en que construimos la sociedad determina en gran medida la forma en que viven -y mueren- los diferentes grupos.

Comprender cómo los estadounidenses han construido su pasado debería darnos el poder de moldear el futuro. Las empresas no tienen por qué seguir introduciendo hormonas sintéticas, pesticidas u otros materiales en la leche que beben los niños estadounidenses, en el trigo de los cereales que comen millones de estadounidenses o en la carne que es un alimento básico de nuestra dieta. Incluso unos simples cambios normativos podrían tener un impacto positivo en cómo viviremos y moriremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Muchos cambios positivos, aunque nunca se logran sin lucha, no son particularmente revolucionarios ni perturban enormemente las relaciones sociales existentes. Los europeos, por ejemplo, han decidido exigir a las empresas químicas que simplemente comprueben la seguridad de sus productos antes de introducirlos en el mercado.

Como pueblo, no deberíamos tener que observar impotentes cómo se devasta el ecosistema terrestre a través de la destrucción del hábitat, el agotamiento de los recursos y el calentamiento global. Deberíamos ser capaces de aprender de los terribles accidentes globales del pasado reciente. Chernóbil, en Ucrania, y Fukushima, en Japón, son quizás las «zonas muertas» más conocidas que nuestra especie ha creado por no prestar atención a los riesgos que generamos los seres humanos, en esos casos, por supuesto, con la energía nuclear. Pero podemos aprender de otras comunidades menos conocidas en las que las decisiones humanas han tenido consecuencias incalculables para la salud. Tomemos, por ejemplo, la forma en que los bifenilos policlorados contaminaron la comunidad alrededor de la fábrica de Anniston, Alabama, donde se produjeron por primera vez en la década de 1930, o cómo la ciudad de Times Beach, Missouri, tuvo que ser literalmente abandonada debido a la forma en que los bifenilos policlorados, o PCB, ahora prohibidos, se esparcieron por sus carreteras. Una gran cantidad de vertederos contaminados en todo el país y en todo el mundo son ahora sitios Superfund que necesitan una inversión masiva para su descontaminación.

En pocas palabras, el mensaje que podemos aprender del pasado es que no tenemos por qué seguir construyendo mundos que nos matan, sino que podemos, colectivamente, tomar decisiones más favorables a la vida. En la era de Donald Trump, que ahora pretende acabar con el uso de Tylenol por parte de las mujeres, y de Robert Kennedy Jr, hemos entrado en un mundo de charlatanería médica. Como exclamó la senadora Maria Cantwell: «Señor, usted es un charlatán. Eso es lo que es».

Foto de portada de Gage Kidmore.